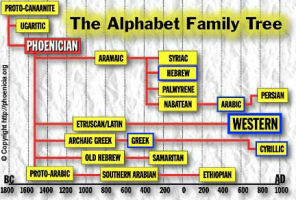

L'ALFABETO ARABO

In Tunisia, la lingua ufficiale è l’arabo, con il suo alfabeto

così completamente diverso dal nostro. Ma da dove proviene? Come gran parte

delle lingue, compreso l’italiano, anche l’arabo deriva da quello fenicio,

con il suo alfabeto avocalico.

Verso il X secolo aC, una variante fenicia, l’Aramaico antico, parlato

negli odierni Siria, Iraq e Turchia sostituisce i cuneiformi assiri (usati

più o meno nelle stesse regioni) e si perfeziona in Aramaico verso

il VI secolo aC. Nel primo secolo DC circa, dall’aramaico nasce una variante

detta Nabateano, dal nome dell’impero la cui capitale risiedeva a Petra.

Grazie ai numerosi scambi culturali e commerciali avvenuti tra il IV e V secolo

DC, proprio da questa lingua deriva l’arabo, che ha ancora lo stesso

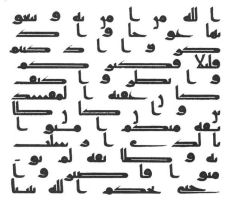

numero di consonanti dell’aramaico nabateano, 22. La prima forma di arabo

è quella cufica, chiamata così perché sviluppatasi a Kufah (nell’odierno

Iraq), e si evolverà poi, verso l’anno 1000, in quella corsiva odierna,

detta Naskh. Poiché però gli arabi non avevano ancora “inventato”

i numeri, nel VII secolo aggiungono 6 consonanti per far tornare i conti;

il nuovo alfabeto, detto Abjad (dalla sequenza delle sue prime lettere, alif,

b, j, d) assegna anche un valore numerico ad ogni lettera, identificando in

maniera univoca le unità, le decine, e le centinaia, e come minimo servono

appunto 28 lettere:ا (1), ب (2), ج (3), د (4), ه

(5), و (6), ز (7), ح (8), ط (9), ي (10), ك (20), ل (30), م (40),

ن (50), س (60), ع (70), ف (80), ص (90), ق (100), ر (200), ش

(300), ت (400), ث (500), خ (600),

ذ (700), ض (800), ظ

(900), غ (1000).

In questo modo, il 15 diventa “يه”,

ossia 10+5=15.I nuovi caratteri (in rosso) vengono creati a partire da quelli

già esistenti (come già era avvenuto nel nabateano) mediante ulteriore aggiunta

di punti sopra o sotto lettere già esistenti. Inoltre vengono creati caratteri

speciali, quali il tāʾ marbūṭa (ة),

l’alif maqṣūra (ى), ossia modifiche ortografiche di consonanti già esistenti

da usarsi solo in casi particolari.Altro problema di questo alfabeto era la

mancanza di vocali, e ciò a volte poteva rendere ambigua una certa parola

scritta: a seconda di quali vocali si inserissero, infatti, il significato

poteva essere differente (è come se un italiano avesse scritto “lbrg”:

voleva dire albergo o albergò?.Gli

Omayyadi prima inseriscono cerchietti e segnetti di diversi colori sopra e

sotto le varie consonanti come segno di distinzione, creando di fatto un alfabeto

non più di sole consonanti, o Abjad, ma vocalico; la cosa però era assai complicata

e questa regola viene ben presto tolta, tranne che nel Corano, dove ancora

oggi, per poterlo leggere correttamente, bisogna studiarsi i caratteri speciali.

Nel 786 si arriva all’alfabeto finale, grazie ad Al-Farahidi che semplifica

un po’ le cose:

- riordina l’alfabeto non in base al valore delle lettere, ma in base alla somiglianza dei simboli (se prima la serie era أ ب ج ecc., la nuova sequenza è أ ب ت ث ج ح ...)

- introduce le vocali, che derivano dalle consonanti ‘alif, yā e wāw (ا , ي e و che diventano “a”, “i” ed “u”) e che rendono quindi l’alfabeto di tipo quasi-Abjad, o Hejā'ī, anche se sempre di 28 lettere;

- introduce un carattere speciale, l’hamza (ٴ ), per recuperare il glottal stop prima identificato dall’alif (il glottal stop è quel colpo di glottide dato tipicamente dagli inglesi quando parlano troncando le parole, tipo “wha’” al posto “what”)

- migliora, semplifica e razionalizza tutti i segni diacritici usati precedentemente per indicare le vocali non scritte, creando il fatḥa ( َ ) per indicare la a, il ḍamma ( ُ ) per la u, il kasrah ( ِ ) per la i, il sukūn ( ْ ) per dire che non ci sono vocali “nascoste”, la šadda ( ّ ) per raddoppiare la consonante ed il madda ( ٓ ) per raddoppiare la vocale.

L’arabo, dunque, non è di difficilissima lettura perché, a differenza di altre lingue che usano caratteri diversi dai nostri, come il cinese od il giapponese, l’origine è la stessa e ad ogni suono corrisponde un carattere (anche se questo cambia a seconda che si trovi legato ad un’altra lettera o che sia all’inizio, alla fine o isolato: ad esempio, Ḥam, ossia Ḥ ( ح )+ m ( م ), diventa حم e maḥ diventa invece مح). Bisogna comunque ricordarsi che solo le vocali lunghe vengono scritte, mentre le altre vengono sempre omesse e bisogna conoscere delle regole per poterle “ricalcolare” inserendole al posto giusto ed ottenendo quindi la parola finale corretta; inoltre, la consonanti doppie vengono scritte come consonanti semplici e la waw ( و ) può essere sia una u lunga che una w. In realtà, esisterebbe un modo per scrivere per esteso tutte queste lettere mancanti ma in tal caso si torna parzialmente alla forma “coranica” dell’alfabeto: ad esempio, “hammamet” si scrive in arabo “حمامات”, ossia “Ḥmāmāt” , dunque senza una a e senza una m. Mancano infatti sia la vocale corta, sia la consonante raddoppiata; volendo scrivere la parola per esteso, dovremmo aggiungere il “fatḥa” ( َ ) sulla Ḥ per inserire la vocale corta a, e lo “šadda” (ّ ) sulla m per raddoppiarla, ottenendo “حَمّامات“. Tutto questo sembra abbastanza complicato, ma se usiamo queste regole con una frase italiana, otteniamo ad esempio“L’rb, dnq, n è di dfclsma ltr” e non è molto difficile, in effetti, riuscire a capire cosa ho scritto!

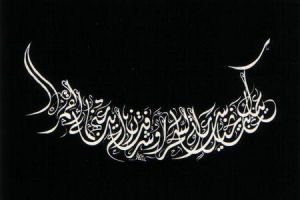

Diversamente, entrando in una moschea sarà molto complicato riuscire a leggere quello che c’è scritto perché l’alfabeto arabo, corsivo per sua natura, è stato molto utilizzato anche come espressione artistica (visto che la religione musulmana vieta la rappresentazione di Allah) e quindi infarcito di simboli ed arzigogoli belli ma complicati. Addirittura alcuni autori hanno “tradotto” in veri e propri capolavori artistici le loro poesie, come ad esempio Kahled Al-Saa'i o Badr Shakir al Sayyad.

|

|

|

|

Dal fenicio all'aramaico

|

|

|

|

Dall'aramaico al Nabateano |

|

|

|

|

|

|

|